‘증세없는 복지’를 내건 박근혜 정부는 경기부양과 복지확대를 위해 재정을 투입했지만 결과적으로 효과는 반감됐고 빚은 빚대로 쌓였다. 지난해 세수 증가 규모가 사상 최대를 기록할 정도로 커진 덕에 재정수지가 개선됐지만 정작 국민들의 살림살이는 나아지지 않고 있다는 평가가 나온다.

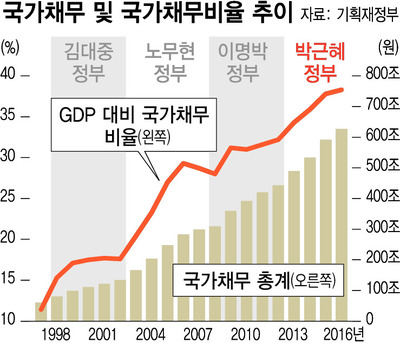

4일 의결된 ‘2016년 회계연도 국가결산’ 보고서를 보면, 박근혜 정부 4년 동안 늘어난 국가채무(일반정부+지방정부·D1)는 184조원에 이른다. 이명박 정부(143조9천억원), 노무현 정부(165조4천억원)보다 증가폭이 큰 편인데 국민경제 규모 자체가 커진 점을 감안하면 채무 증가액만으로 단순 평가하기는 쉽지 않다.

정부는 비교적 선방했다고 자평한다. 지난해 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 국내총생산(GDP) 대비 국가채무(D2=D1+비영리 공공기관 부채) 비율은 평균 116.3%에 달한다. 우리 국가채무 비율(D1, D2)이 30~40%대에 머무는 점을 감안하면, 아직 재정 여력이 충분하다는 것이다. 이승철 기획재정부 재정관리국장은 “경제 여건이 안 좋은 가운데 재정이 많은 뒷받침을 해왔다. 박근혜 정부 4년 동안 부채 증가폭이 큰 것은 사실이지만, 세수 실적과 비과세 감면 축소 등을 통해 선방했다”고 말했다.

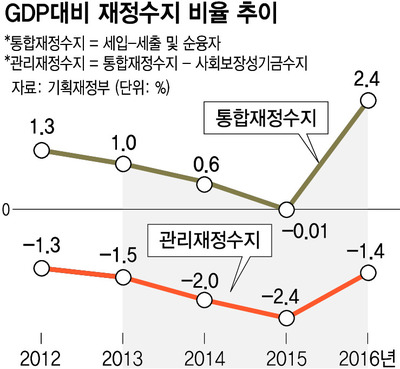

통합재정수지에서 4대 보장성 기금을 제외하고 정부의 실제 재정상태를 나타내는 관리재정수지도 개선됐다. 지난해 총세입은 345조원, 총세출은 332조2천억원으로 결산상 잉여금은 12조8천억원이다. 관리재정수지는 지디피의 -1.4% 수준인 22조7천억원 적자를 기록했는데, 이는 전년보다 15조3천억원 줄어든 규모다. 경제학계에서는 관리재정수지 비율이 대체로 -3~-4% 수준까지는 용인할 수 있는 것으로 보고 있다. 정부는 확장적으로 재정운용을 펼쳐왔다고 강조하고 있지만, 실제로는 매우 안정적인 재정 운용을 해온 셈이다.

전문가들은 박근혜 정부 4년 동안의 재정정책이 게도 구럭도 놓친 ‘어정쩡한’ 정책이었다고 평가한다. 해마다 낙관적인 경기 전망을 근거로 본예산을 보수적으로 짠 뒤, 성장률이 예상치보다 떨어지면 추가경정예산을 편성한 것이 단적인 사례로 꼽혔다. 4년 동안 추경은 3차례나 편성됐다. 추경은 편성 기간이 짧아 효율성이 떨어지고 국채 발행으로 곧장 연결된다는 단점이 있다.

우석진 명지대 교수는 “추경에는 국회 등에서 거부된 사업을 끼워넣는 경우가 많다”며 “적자 재정을 운용할 땐 그 효과가 극대화될 수 있도록 효율적 예산 편성과 집행을 해야 하는데, 효과적인 예산 집행이 어떤 게 있었는지 기억에 남는 게 없다”고 말했다. 김정식 연세대 교수는 “기업이 투자를 하지 않고, 돈줄이 마른 가계는 소비에 나서지 않는 구조가 고착화되고 있다”며 “구조적 침체 국면에 대응하기 위해 재정이 인위적인 경기 부양의 역할을 맡는 것은 자연스런 일인데, 박근혜 정부 재정 집행의 효율성이 좋았는지는 확인해봐야 할 부분”이라고 짚었다.

근본적으로 세입 확충 방안이 마련되지 않는 재정정책의 한계가 드러났다는 지적도 나온다. 박근혜 정부는 ‘증세없는 복지’를 재정정책의 기조로 천명하고, 이명박 정부 감세 정책의 기조를 그대로 이어받았다. 비과세 감면 정비·지하경제 양성화 등이 대안으로 제시됐지만, 결과적으로 ‘마른 수건 쥐어짜기’에 그쳤다는 것이다. 오이시디 통계를 기준으로 2012~2015년 국내총생산 대비 일반정부 부채(D2) 비율이 얼마나 늘었는지 살펴보면, 한국은 3년 새 5.81%포인트 오른 것으로 나타났다. 이미 복지 제도가 정착된 스웨덴(6.98%포인트)·프랑스(10.58%포인트)보다 적었고, 확장적 재정정책을 펼친 일본(13.86%포인트)의 절반을 밑도는 수준이다. 황성현 인천대 교수는 “담배세, 법인세 등 일시적인 세수 진작 효과로 재정수지가 좋아졌지만 지금과 같은 재정정책을 계속 유지하긴 어렵다고 본다. 재정건전성을 유지하면서 재정의 역할을 하기 위해서는 근본적으로 세수를 늘리기 위한 노력이 결부돼야 한다”고 말했다.